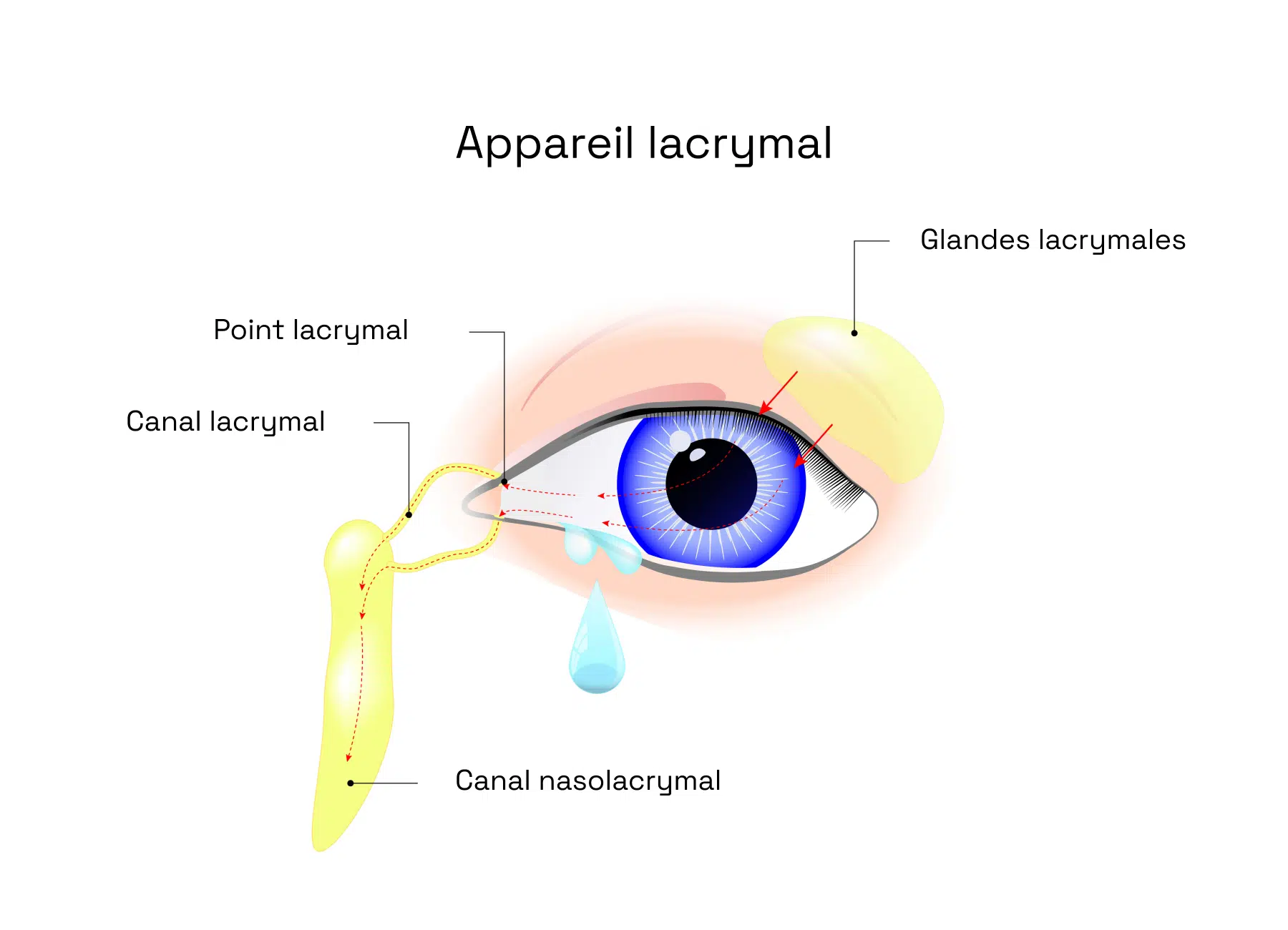

Tout commence dans la glande lacrymale, située en haut, sur le côté de l’orbite, qui sécrète la partie aqueuse des larmes. Celles-ci sont étalées à la surface de l’œil à chaque clignement, garantissant une hydratation homogène et une protection contre les agressions extérieures. Ce premier temps du circuit lacrymal est indispensable au confort visuel.

Une fois leur rôle accompli, les larmes sont dirigées vers les points lacrymaux, deux petits orifices placés sur le bord interne des paupières. Elles poursuivent leur chemin dans les canalicules, puis dans un canal de jonction qui les achemine vers le sac lacrymal. Ce réservoir situé à la racine du nez est relié au canal naso-lacrymal, qui permet aux larmes de s’évacuer naturellement dans les fosses nasales. Pour éviter toute remontée des sécrétions, la valve de Hasner ferme le système à son extrémité.